2025年10月22日、多くのメディアが報じた一つのニュースが業界に衝撃を与えました。

若者を中心に絶大な支持を集める「退職代行モームリ」の運営会社、株式会社アルバトロスに、警視庁の家宅捜索が入ったのです。

容疑は、弁護士法違反。

「もうムリだ!」と感じた労働者の駆け込み寺として、わずか3年で3万件もの退職をサポートしてきた急成長企業。

その輝かしい成功の裏で、一体何が起きていたのでしょうか。

この強制捜査の引き金となったのは、半年前の『週刊文春』によるスクープ記事でした。

そして、その記事に情報をもたらしたのは、他ならぬモームリの元従業員たちでした。

この記事では、声を上げた内部告発者たち、つまり「元従業員は誰なのか?」という点に深く焦点を当て、

・彼らがなぜ告発に至ったのか

・その背景にある凄絶なパワハラと悪質な法律違反の疑惑の全貌

を2つの週刊文春の記事情報から紐解いていきます。

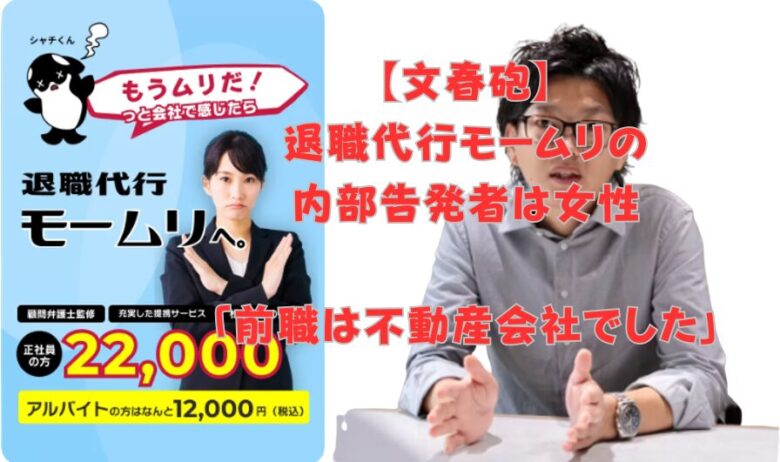

告発した内部告発者は女性?

今回の事件の真相に迫る上で最も重要なこと、それは「内部告発者は一体誰なのか?」という点です。

週刊文春の記事では、プライバシー保護の観点から告発者の実名は明かされていません。

しかし、彼らが「どのような人物」で、「何を経験してきたか」を知ることで、この問題の本質がより鮮明になります。

そもそも告発者は一人ではありません。

週刊文春の記事には、少なくとも4人の元従業員(Aさん、Bさん、Cさん、Dさん)の証言が登場します。

彼らは特定の誰かというよりも、モームリの歪んだ企業体質によって心身ともに傷つけられた被害者たちの集合体と言えるでしょう。

法律違反の決定的証拠を告発したDさん

今回の事件が刑事事件へと発展する決定的な情報をもたらしたのが、元従業員のDさんです。

Dさんが告発したのは、単なるパワハラ問題に留まらない、弁護士法に抵触する重大な違法行為でした。

「モームリは弁護士に依頼者を斡旋し、成約後は3割相当の金額をキックバックさせて受け取っています。これは問題ではないでしょうか……」

このDさんの告発こそ、警視庁が家宅捜索に踏み切る直接的な原因となった「弁護士法違反(非弁行為)」の疑惑です。

彼は、会社の利益の根幹に関わる、最も触れられたくないであろう部分に光を当てたキーパーソンなのです。

このように、告発者たちは、パワハラに苦しんだ者、異常な管理体制に恐怖した者、そして会社の犯罪行為を看過できなかった者など、様々な立場の元従業員たちです。

彼らは一個人の恨みから告発したのではなく、組織全体に蔓延する深刻な問題に耐えかねて声を上げたのです。

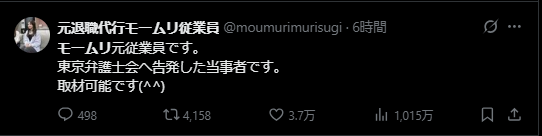

Dさんが、Xに本人を名乗り登場

2025年10月22日に、このDさんがX上に告発した当事者として名乗り出ています。

モームリ元従業員です。

東京弁護士会へ告発した当事者です。

取材可能です(^^)

本当にご本人なのか、真偽のほどは定かではありませんが、この人の登場によりX上では数々の質問が投げかけれています。

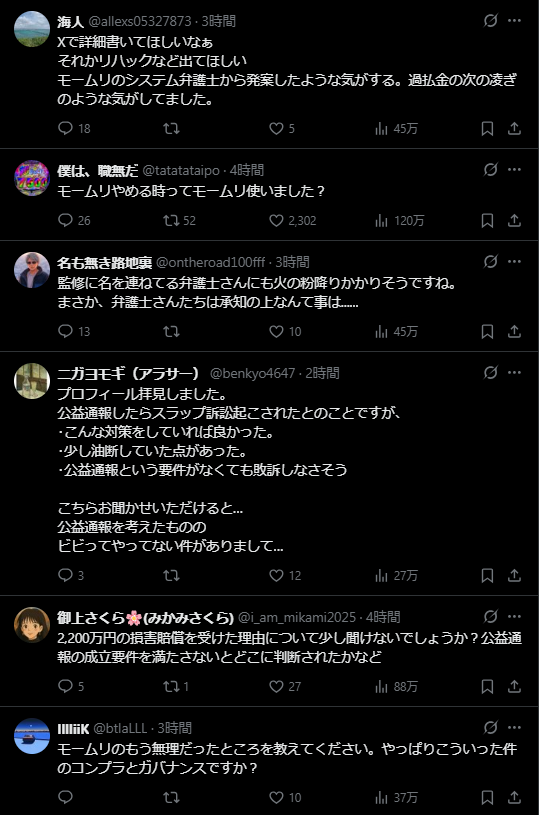

質問・取材内容(抜粋)

・Xで詳細書いてほしいなぁ それかリハックなど出てほしい モームリのシステム弁護士から発案したような気がする。過払金の次の凌ぎのような気がしてました。

・モームリやめる時ってモームリ使いました?

・監修に名を連ねてる弁護士さんにも火の粉降りかかりそうですね。 まさか、弁護士さんたちは承知の上なんて事は……

・プロフィール拝見しました。

公益通報したらスラップ訴訟起こされたとのことですが、

・こんな対策をしていれば良かった。

・少し油断していた点があった。

・公益通報という要件がなくても敗訴しなさそう

こちらお聞かせいただけると… 公益通報を考えたものの ビビってやってない件がありまして…・2,200万円の損害賠償を受けた理由について少し聞けないでしょうか?公益通報の成立要件を満たさないとどこに判断されたかなど

・モームリのもう無理だったところを教えてください。やっぱりこういった件のコンプラとガバナンスですか?

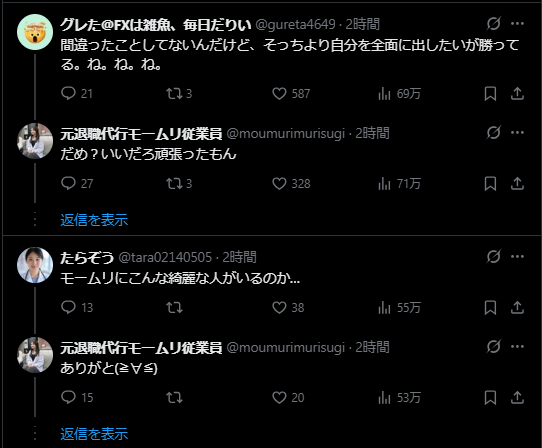

また、一部ですがご本人が回答している内容もありました。

質問:間違ったことしてないんだけど、そっちより自分を全面に出したいが勝ってる。ね。ね。ね。

回答:だめ?いいだろ頑張ったもん

質問:モームリにこんな綺麗な人がいるのか…

回答:ありがと(≧∀≦)

どうやら、Xのアイコンから判断すると、この内部告発した方は女性のようで、さらにアイコンの写真を拡大していくと、

本当にこの女性が告発者なのかは確認がとれませんが、この女性は確かにモームリで働いていました。

実際に日刊SPAのインタビューにも答えていて、

「前職は不動産会社でした。親戚の葬式で会社を休むと報告したにもかかわらず、葬儀が終わりスマホを確認すると、社長から100件も着信がありました。折り返すと、『もうお前なんか辞めろ』と言われたので、『辞めます』と返すと、『途中で仕事を放棄するのか! 給料は渡さないからな』と逆ギレされる。実際に退職代行で働いてみると、意外と私のような経験をされている方が多くて驚いています」

この女性自身も過去には、実際に退職代行を使わなければいけない職場環境だったんですね。

そのほかにも、モームリの内情を証言した人物が3名います!

パワハラで心を病んだAさん

週刊文春によると、最初に登場するAさんは、創業者である谷本慎二社長による執拗なパワハラによって、精神的に極限まで追い詰められた人物です。

Aさんの告発は、会社の華やかなイメージとは真逆の、暗く冷たい内部の実態を浮き彫りにしました。

「谷本社長のパワハラがひどい。毎日みんなの前で叱責されて……。あの会社で働くのはモームリでした。辞めた後はしばらく動けなくなり、死にたい、と思う日々が続きました」

「モームリでした」という言葉に、彼の絶望の深さが凝縮されています。

労働者の盾となるはずの会社で、自らが最も救いを求めていたという皮肉。

彼の魂からの叫びが、この一連の告発の口火を切ったのです。

「吊し上げ」の恐怖を語るBさん

Bさんが告発したのは、モームリ社内で行われていた異常な管理体制でした。

それは「失敗リスト」と名付けられた、社員のミスを毎日集計し、グループLINEで全社員に共有するというものです。

「毎日社員のミスの数を集計して、社内の全体LINEで共有された。ミスの多い社員は赤字で強調されていて、まるで吊し上げ。仕事をするのが怖くなり、無理だと思って辞めました」

これは単なる業務改善ではありません。

多くの社員の目に晒される中で個人の失敗を赤字で強調する行為は、心理的なプレッシャーを極限まで高め、恐怖で支配するための「見せしめ」に他なりません。

Bさんの証言は、同社が効率や成長の名の下に、社員の人格をいかに軽視していたかを物語っています。

「他の退職代行」でモームリを辞めたCさん

Cさんの存在は、この問題の異常さを最も象徴しています。

彼は、モームリの職場環境に耐えかね、なんと「別の退職代行サービスを使って」会社を辞めたのです。

「叱責が怖くて、辞める人は後を絶ちません。すでに5人が退職代行を利用してモームリを辞めています」

退職のプロであるはずの会社から、その従業員が他社のサービスを使って逃げ出す。

自社のサービスすら信頼できない、あるいは利用することさえ恐怖に感じるほどの職場環境だったことが、この一つの事実から痛いほど伝わってきます。

このような問題に耐えかねて声を上げたのです。

さらに具体的な内容を知りたい場合は、2025年4月16日に投稿された週刊文春の記事をご確認ください!

なぜ告発に踏み切ったのか?社内で横行した2つの「違法疑惑」

週刊文春の取材内容を元に、元従業員たちが危険を冒してまで告発に踏み切った背景には、大きく分けて2つの深刻な問題がありました。

疑惑①:心を蝕む「公開処刑」パワハラ

モームリの社内では、谷本社長によるパワハラが日常的に横行していました。その手法は陰湿かつ巧妙で、社員たちの心を確実に蝕んでいきました。

週刊文春が入手した社内LINEには、谷本社長が部下を厳しく叱責する生々しいやり取りが残されています。

〈人間だからミスはある。でもさ、これって異常じゃない?〉〈原因は何? やる気がないのか、仕事をなめてるのか、開きなおってるのか〉

これらのメッセージが、全社員が見ることのできるオープンな場で発信されるのです。

さらに問題なのが、前述の「失敗リスト」です。

添付されたPDFファイルには、20名以上の従業員の名前が羅列され、「LINE対応ミス」「返金引き継ぎ忘れ」といった失敗の内容と回数が記録されていました。

労働問題に詳しい佐々木亮弁護士は、この記事の中で「叱責、注意を大勢の面前で行うのは、パワハラに当たりやすい。LINEも同様で、多くの目に晒すやり方は、パワハラに該当する。ミスを集計するのも同様の問題があります」と指摘しています。

これに対し、谷本社長は直撃取材で

「業務としてやっています」

「指摘してあげないと気づかない」

「誰が見てもパワハラだと思うような対応はしていない」

と反論。

しかし、教育や業務指導という範疇を明らかに超えた「公開処刑」が、従業員を精神的に追い詰め、大量離職の一因となったことは疑いようがありません。

疑惑②「賛助金」に偽装された悪質なキックバック疑惑

告発のもう一つの柱であり、刑事事件にまで発展したのが、弁護士法違反の疑惑です。

退職代行サービスは、あくまで「退職の意思を本人に代わって伝える」ことしかできません。

残業代の未払いや有給休暇の取得など、会社との「交渉」が必要になる法律業務は、弁護士の資格がなければ行えません。

これは「非弁行為」として弁護士法で固く禁じられています。

そのため、多くの退職代行サービスは、交渉が必要な案件を提携弁護士に紹介する形をとっています。

問題は、その「紹介」の対価として金銭を受け取っていたかどうかです。

元従業員Dさんの告発によれば、モームリは弁護士に顧客を紹介する見返りとして、紹介料(キックバック)を受け取っていたというのです。

週刊文春が入手した証拠には、その衝撃的な実態が記録されていました。

〈(弁護士を)紹介して成約したら1万6500円のバックがあり、先月はE(弁護士事務所名)だけでも合計24万円となっています〉

弁護士が、非弁護士に顧客紹介の対価を支払うことは、弁護士法および弁護士職務基本規程で禁止されています。

もしこれが事実であれば、紹介したモームリ側も、紹介を受けた弁護士側も、共に罰せられる可能性がある重大な犯罪行為です。

さらに手口が悪質なのは、その違法性を認識した上での「偽装工作」です。弁護士からモームリへの送金は、「労働組合への賛助金」という名目で行われていました。

社内LINEには、弁護士からのこんな連絡が残されています。

〈●●●●様の件で、労働組合への賛助金をお振込みさせていただきました〉

しかし、モームリ関係者は「振込先はモームリと同じ口座です」と証言。

つまり、労働組合を経由したように見せかけて、実質的にはモームリが直接キックバックを受け取っていたというのです。

この疑惑について谷本社長は当初、「事実ではありません。もらってないです」と強く否定しました。

しかし、証拠のLINEを突きつけられると、「もう、僕はわからないです。それを見てもいないので」と目を泳がせ、歯切れが悪くなりました。

この動揺こそが、疑惑の信憑性を物語っていると言えるかもしれません。

「社員が辞めない会社」の社長が作った、社員が逃げ出す会社

週刊文春内での一連の疑惑の中でも特に皮肉なのは、谷本社長が社外では「社員が辞めない会社」をテーマにセミナーを行うほどの経営者として知られていたという事実です。

彼はメディアの取材に対し、退職代行の存在意義をこう語っています。

〈(会社への)抑止力にはなると思います。退職代行を10件20件使われた会社があったら、これ以上使われたくないって思うじゃないですか。そうすると、何かしら改善しようとすると思う〉

会社の労働環境を改善させる「抑止力」になると自社のサービスを語る一方で、自らの会社ではパワハラが横行し、従業員が「他の退職代行を使って」次々と逃げ出していく。

この自己矛盾は一体何なのでしょうか。

急成長の裏で、最も大切にすべきはずの自社の従業員を軽視し、その声に耳を傾けてこなかった経営姿勢が、今回の事態を招いた根本的な原因であるように思えてなりません。

告発から半年…そして家宅捜索へ

最初の告発記事が『週刊文春』に掲載されたのが2025年4月。

そして警視庁が家宅捜索に踏み切ったのが同年10月。

この半年という期間は、決して警察が何もしなかったわけではありません。

むしろ、元従業員たちの勇気ある告発を重く受け止め、水面下で慎重に裏付け捜査を進めていた時間と見るべきでしょう。

Dさんが提供したキックバックの証拠だけでなく、他の元従業員たちからの事情聴取や、さらなる内部資料の収集が行われていた可能性は十分に考えられます。

そして、半年間の捜査を経て、容疑が固まったと判断したからこその強制捜査だったはずです。

押収された資料の解析が進めば、モームリの組織的な違法行為の全貌が明らかになり、谷本社長や関係者の立件へと進む可能性も否定できません。

労働者のためのサービスが、労働者を食い物にする矛盾

今回の「退職代行モームリ」を巡る一連の事件は、一つの企業の不祥事というだけでなく、退職代行という新しい業界全体が抱える構造的な問題を浮き彫りにしました。

法律のグレーゾーンで生まれ、急成長を遂げたこの業界には、明確なルールや監督官庁が存在しないという課題があります。

その結果、利益を追求するあまり、本来守るべきコンプライアンスや従業員の権利がないがしろにされてしまう危険性を常にはらんでいるのです。

今回、声を上げた元従業員たちは、自らも傷つき、多大なリスクを負いながら、その危険な実態に警鐘を鳴らしました。

彼らは特定の「誰か」ではなく、不当な環境に「もうムリだ」と叫んだ、私たちと変わらない労働者たちです。

私たちは、サービスの価格や手軽さだけでなく、その運営企業の倫理観や遵法意識にも目を向ける必要があります。

労働者のためのサービスが、その裏で別の労働者を食い物にしているという悲劇を二度と繰り返さないために。

今後の警察の捜査の進展を、私たちは厳しく見守っていく必要があります。